「教育って、こんなに自由で、人の力を信じられるものだったんだ」

映画『型破りな教室』を鑑賞後、胸の奥からそんな思いが込み上げてきました。2023年にメキシコで公開されたこの作品は、学ぶこと・教えることの原点を、これ以上ないほどシンプルに、でも力強く教えてくれます。探求学習の設計で求められる大きなテーマの一つに「生徒の中にある“問い”や“可能性”をどう引き出すか」があります。本作は、その問いに一つの確かなヒントを示してくれる、いわば“羅針盤”のような作品です。

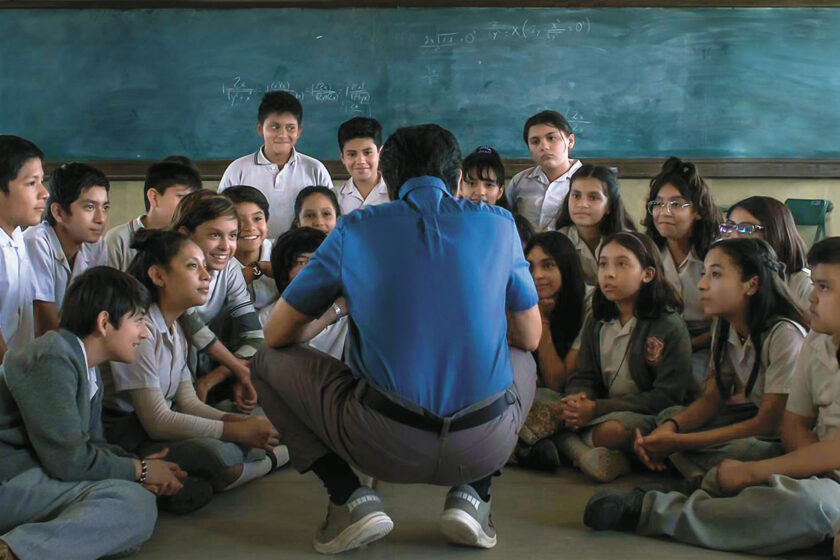

教えるのではなく、「共に問い、探る」

物語の舞台は、メキシコの厳しい環境に置かれた公立小学校。そこにやってきた一人の新任教師・セルヒオは、旧来の管理教育やテスト偏重の枠組みに縛られることなく、子どもたちの好奇心と問いに寄り添いながら、学びの場を耕していきます。彼の授業には、教科書の正解も、厳密なカリキュラムもない。あるのは「生徒自身が立てた問い」と、「その問いに共に向き合う教師のまなざし」です。

その姿は、まさに今、全国の教育現場で模索が始まっている探究学習やPBL(プロジェクト型学習)の本質を、驚くほど鮮やかに映し出していました。

『型破りな教室』が私たちに示す“探究学習”のエッセンス

この作品には、「良い話だったね」で終わらせてしまうにはもったいない、本質的な示唆がいくつも込められています。

① 主体性:問いを“自分のもの”にする

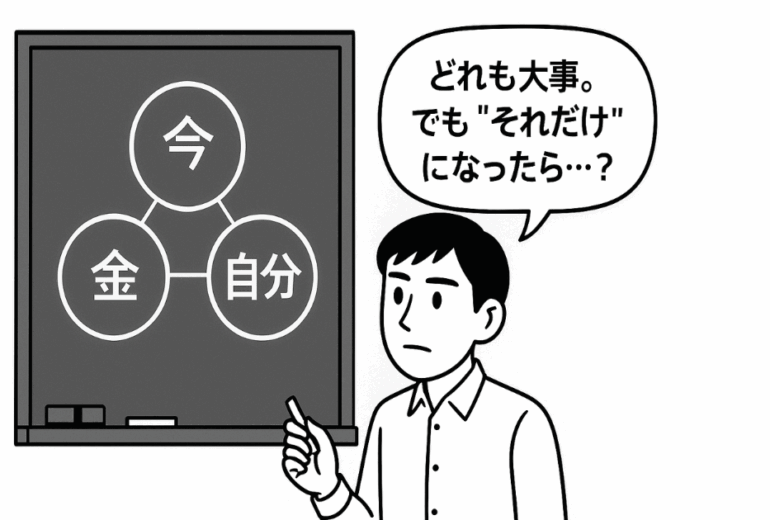

探究とは、自分が本当に知りたいことに対して、自分で問いを立て、調べ、考え、表現していく営みです。セルヒオが子どもたちに与えたのは、「自由」ではなく「責任」でした。興味のあることを“やらせる”のではなく、自分で立てた問いに“責任をもつ”という経験。それは、私たちが日々目指している「本当の主体性」の育成そのものです。

② 関係性:学びは社会とつながっている

本作に登場する学びの風景は、決して教室の中だけにとどまりません。科学実験やディスカッションを通じて、子どもたちは世界と出会い、社会と関係性を持っていきます。それはまさに、地域探究や越境的な学びの中で私たちが実感している「知が社会と接続する瞬間」そのもの。

「誰と、どこで、どんな問いを交わすか」が、学びを“自分ごと”に変えていくのだと、この作品は静かに教えてくれます。

③ 協働性:学びは対話とともにある

一人の天才を育てるのではなく、違いを持った他者と共に考え、試行錯誤するプロセス。そこには、民主主義的な学びの営みが息づいています。私たちがPBLに取り組む理由もここにあります。問いを通じて他者とつながりながら、自分自身の考えも磨かれていく、そんな経験が、未来を生き抜く力になるのだと。

“問い”が生まれる現場にこそ、教育の本質がある

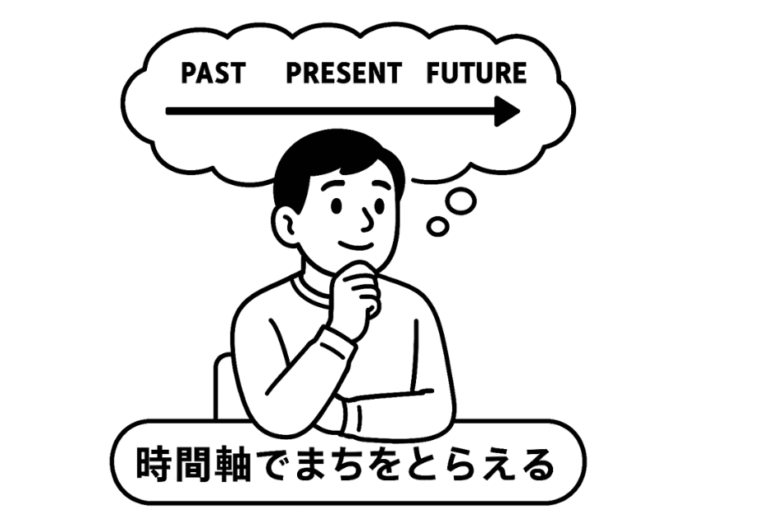

今、日本でも「探究的な学び」の推進が叫ばれ、カリキュラムが整えられつつあります。

でもその一方で、スライドづくりで終わる「なんちゃって探究」や、テーマが“与えられる”だけの探究風授業も少なくありません。『型破りな教室』は、問いは制度から生まれるのではなく、現場から、関係から、そして一人ひとりの「なぜ?」から生まれるのだということを、あらためて思い出させてくれます。

教育は、「信じること」から始まる

映画の中で、教師セルヒオは決してヒーローではありません。

でも彼は、子どもたちの中に問いがあること、可能性があることを、心から信じて疑いませんでした。

教育の現場は、ときに制度や評価や管理の論理に絡めとられそうになります。でもそれでも、信じる。子どもたちの声、問い、そして未来の力を。それはある意味、とても“型破り”な態度かもしれません。

でもきっと、その“型破り”こそが、次の時代の教育を切り拓いていくのではないでしょうか?

この映画は、教育の“理想”を描いたものではなく、現場で起こりうる“リアル”を誠実に描いた作品です。

だからこそ、探究学習に携わるすべての人、そしてこれから教育に関わろうとするすべての人に観てほしいと思いました。

私たちの前にあるのは、まだ答えのない問いばかり。

だからこそ、問いを持つことを恐れず、“型破り”な学びを信じ、現場の中から未来を紡いでいきたいものです。

コメント