急速に進む人口減少、担い手不足、変わりゆく暮らしのスタイル。地域行事や風習が「続けられない」時代に、私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。

本当に大事なものを問い直す時間が、いま求められています。「形式」ではなく「本質」を問い直す視点から、まちづくりを考えてみます。

まちは変わっていくもの、でも全部は変わらない

人口構成も、自然環境も、暮らしのスタイルも、人の価値観も・・まちは時間のなかで、常に変化しています。

そして今、急速に進む人口減少という現実のなかで、私たちは「これまで通り」を続けられない状況に立たされています。けれどそのすべてが断絶しているわけではありません。変わっていくものの中にも、なぜか続いていくものがある。

無意識のうちに守られている風景や手ざわり、言葉にならない気配や距離感・・そうした「連続している何か」が、まちの奥行きを支えているのだと思います。

引き継ぐことと、編み直すこと

たとえば、地域の伝統行事があったとして・・

「昔ながらのかたちでは続かない、担い手がいなくなる、でもなくなるのは惜しい」

この状況は、ただの「やる気の問題」ではありません。人口が減り、高齢化が進むなかで、地域社会の構造そのものが変わりつつあるからです。

そんなとき、私たちが考えたいことがあります。「その行事で、本当に大事だったことって何だったんだろう?」

大事なのは、“同じことを形式的に繰り返すこと”ではなく、「その行事を通じて育まれていた何か」を受け継ぐことなのではないでしょうか。

たとえば、

- 地域の子どもが主役になる

- 親世代と若者世代が自然と顔を合わせる

- みんなが何かを「準備する」プロセスを共有する

こうした本質的な価値を引き継ぐならば、形式や規模は変わっても、「続いている」と言えるのだと思います。

「残す」と「続ける」はちがう

お祭りや文化財や伝統の話になると、よく「残すべきか、やめるべきか」という二択になりがちです。でも、まちの営みはもっとやわらかく、複雑です。

建物は残らなくても、記憶が続いていく、かたちは変わっても、関係性が生きている、毎年の“あの時間”が、心に根を張っている。

つまり、「残す」と「続ける」はちがう。“見えるかたち”を守ることだけが継承ではないのです。

何を守り、何を手放すのか

まちの現場では、こういうことがよく起こります。

「昔からやってきたから続けなきゃ」と思っている人 VS 「これからのやり方に変えたい」と思っている人

どちらも、まちを思っている。けれど、ぶつかってしまう。

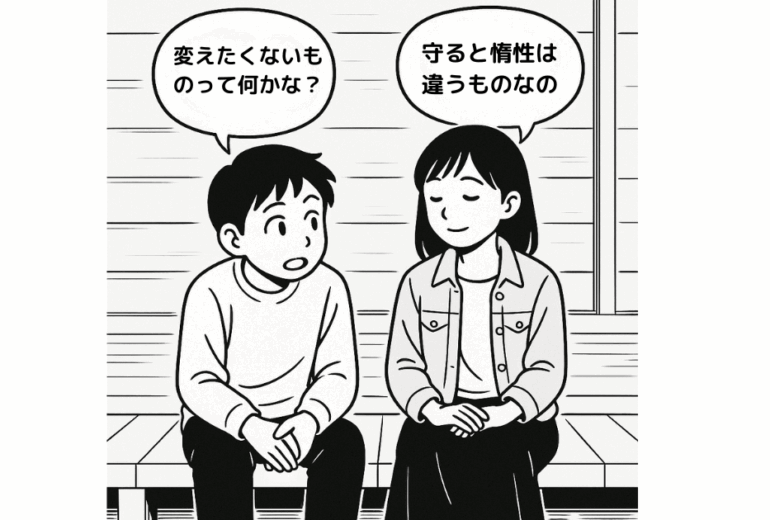

その対立の背景には、「変わること」への恐れと、「変えなければ生き残れない」という焦りが同居しています。

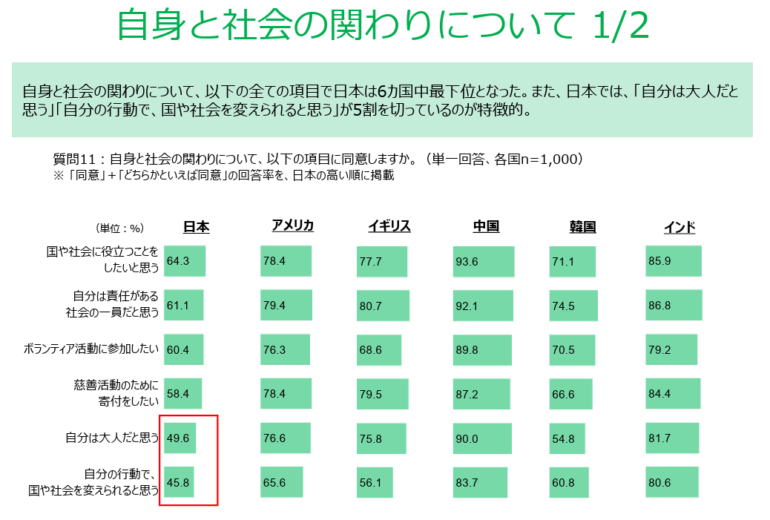

社会の人口構成も、暮らしのニーズも、すでにかつてのままではありません。

こういうとき、私たちは「何を守るために、それをやってきたのか?」と問い直してみます。すると、「守るべきもの」と「変えていいもの」が、すこしずつ見えてくる。

“変えたくないもの”を守るために、変えなければならないことがある。

この逆説こそが、まちをしなやかに保つ鍵だと思うのです。

「継承」とは、ただ受け取ることではない

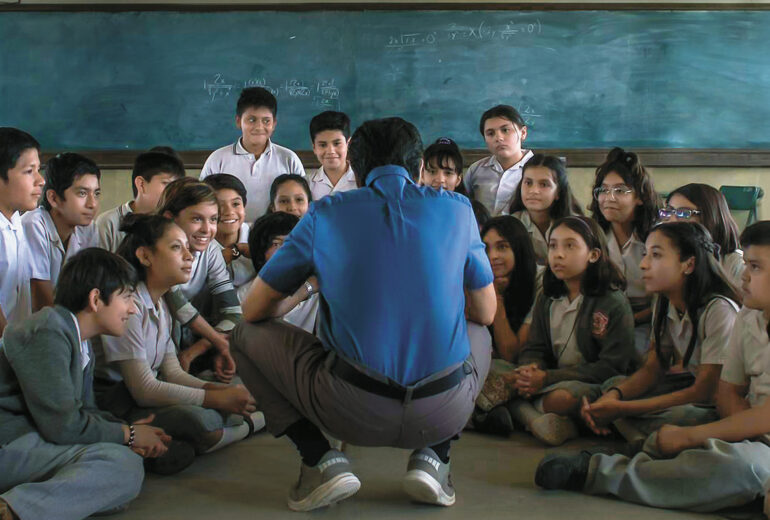

本当に継承するとは、一度、自分たちの手で受け止め直すこと。

「なぜ、これを受け継ぐのか?」

「どうすれば、今の時代に合ったかたちで渡せるか?」

「引き継ぐことで、何が生まれるか?」

そうやって、「わかったふり」をやめてみる。一度、全部を見渡し直してみる。すると、形だけではない“意味の層”が立ち上がってきます。

変わるまちで、変わらない関係性を育てる

まちは、変わります。というより日本全体が人口減少する中で変わらざるを得ません。人も、制度も、建物も、関係も、日々少しずつ変わっていきます。でもそのなかで、「変わることを受け入れながらも、大事なものを守り続けようとする意思」があれば、そこには確かな「継承」があると思うのです。

そしてそれこそが、人口減少社会においても「まち」が未来へと続いていくための唯一の道なのではないでしょうか。

「木を見て、森も見る」から始まったこのシリーズは、今回で一区切りとなります。

お読みくださったみなさん、本当にありがとうございました。

けれど探究はまだ続きます。次回は、これまでの視点シリーズを総括し、その後は、“変わらないために、変わる”という逆説の力について考えていきたいと思います。

コメント