前回、「木を見て、森も見る」という視点の大切さについて書きました。

個別の現象に寄り添い、構造や制度の背景に目を向ける。

そして、時間軸や空間軸を広げてみたり、立場を変えて多面的に捉えてみたりすることで、社会課題の“立体的な像”が見えてくる、そんな話でした。

けれど最近、こんな問いが浮かんでくることがあります。

木も見た。森も見た。じゃあ、その「森」は、どんな地形にあって、その周囲はどうなっているんだろう?

私たちが「制度」や「構造」だと思っているものも、それ自体がどこかの「当たり前」に根ざしてつくられている。

だとしたら、森そのものの“外側”にある風景まで、視野を広げてみる必要があるのかもしれない、そう感じるようになってきました。

「森の周囲まで見る」ということ

制度や構造を「動かす」には、それを支えている“背景”を見つめ直すことが不可欠です。

たとえば、

その制度は、どんな社会通念や価値観のうえに成り立っているのか?

その構造は、どんな時代背景のなかで形づくられたのか?

そして私たちは、そのことを“当然のこと”として見落としていないか?

「森の外側まで見る」とは、そんな問いを手に、さらに視野をひらいていく営みです。

たとえば、不登校の問題で考えてみると…

“木”としての現象は、「ある子どもが学校に行けていない」ということ。

“森”として見れば、画一的な学校制度、家庭のケア力の違い、地域における多様な学びの選択肢のなさなどが見えてきます。

でも、“森の外側”まで目を向けると──

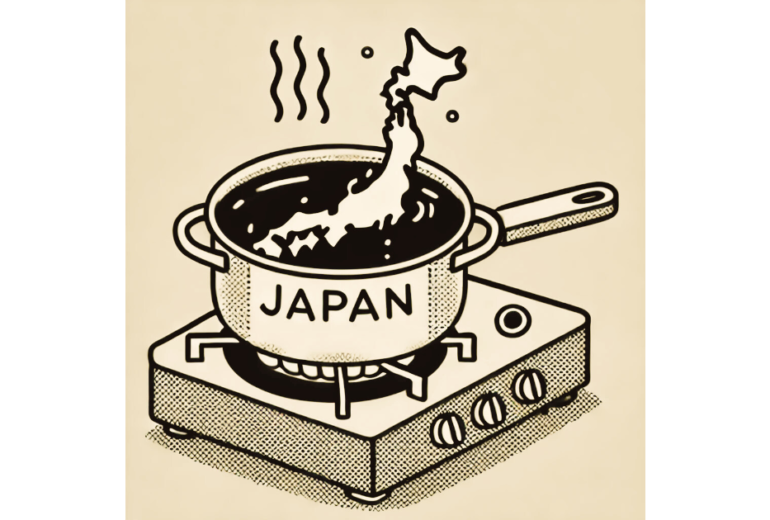

- なぜ、日本の学校はここまで一律なのか

- 戦後の教育制度が何を目指して組み立てられたのか

- 「学校に行かないこと」をどう捉えるかという社会的なまなざし

- 親世代が抱える“常識”や、“勉強とは何か”という暗黙の理解

- そして、子ども自身の感情や経験に寄り添う「ことばの文化」

そういうところまで視野を広げてみないと、表層的な「支援」や「改革」だけで終わってしまい、根本的な転換にはつながりません。

たとえば、空き家の問題も

“木”は、「空き家が増えている」という現象。

“森”は、人口減少、都市集中、相続の困難さ、管理コストの増大といった構造的要因。

でも、“森の周囲”まで見ると──

- なぜ土地や家を「所有する」ことが当然とされてきたのか

- 昭和の住宅政策が、どういうビジョンで組み立てられていたのか

- 地価神話、核家族化、郊外志向といった“時代の空気”

- 「家」とは何か、「暮らす」とはどういうことか、という価値観の変化

つまり、課題は「家が空いていること」ではなく、「“家”という存在の意味が変わってきている」ということなのかもしれません。

メタ認知とは?「自分の見方そのものを見つめる」ための視点

こうして視野を広げていくと、もう一つ大事な力が必要になってきます。

それが「メタ認知」です。

メタ認知とは、「自分がいま、どうものを見ているか」を、もう一人の自分が見つめ直す力のこと。

- 自分の“当たり前”って何だろう?

- なぜ、その見方を選んでいるんだろう?

- 他の可能性があるとしたら、何を見落としている?

問いを問う力。そして、問い方そのものを問い直す力。

社会課題の本質は、「何を見ていないか」に潜んでいることが少なくありません。

だからこそ、メタ認知という“もう一つのまなざし”がとても大切になってくるのです。

AI時代の学びと、問いの力

これからの時代、AIが“正解(らしきもの)”を出すスピードはますます速くなっていきます。

逆に言えば、「答えを探すこと」は、もはや人間の仕事ではなくなっていくかもしれません。

そんな中で、私たちに問われるのは、

- 問題を再定義する力

- 前提を疑う力

- 文脈の外を想像する力

つまり、「問いを問い直す力」。

これからの探究学習においても、地域づくりにおいても、この“問いの力”が、きっと中心に据えられていくはずです。

「見ること」のその先へ

「木を見て、森も見る」それは、社会課題に向き合ううえでの大切な出発点。

けれど、そこにとどまらず、「森の周囲」まで視野をひらくことで、

私たちは初めて“構造の向こう側”にある風景に気づくことができます。

その風景には、制度や仕組みを支えている価値観や文化、歴史的な積み重ねが息づいていて、そしてそこには、“私たち自身の見方”も含まれています。

探究とは、「正解にたどり着くこと」ではなく、「問い続けること」。

そしてその問いを深める鍵は、メタ認知という“もうひとつのまなざし”を持つことにあるのだと思います。

次回予告「問いを立て直す」ためのまなざし

次回は、「問いのデザイン」について、もう少し掘り下げていきたいと考えています。

“木と森と、その周囲”まで視野を広げたうえで、私たちは、どんな問いを立て直せるのか?

そしてその問いが、どんな対話や実践を生み出していけるのか?

一緒に、考えていけたらうれしいです。

コメント