地域づくりの現場で、ときどきこんな言葉を耳にする。

「ちゃんとやってるのに、なぜかうまくいかない」

誠実な取り組みが否定されているわけでもなく、特別な失敗があったわけでもない。むしろ、関係者はみな丁寧に仕事をしていて、制度にも沿っていて、説明もきちんと通っている。

それなのに、どうにも空気が澱んでいて、変化の芽が出ない。

そして多くの場合、「それって自分の問題じゃないし」と、関わりが薄れていく。

課題は見えているでも、どこか他人ごとになってしまう。

その背景には、「合理的にふるまっているからこそ、変われない」という構造的なジレンマがあるのではないか。

「イノベーションのジレンマ」という視点

1997年、ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・クリステンセンが『イノベーションのジレンマ』を出版した。副題には「技術革新が巨大企業を滅ぼすとき」とある。

要点を一言でいえば、「優良企業ほど、新しい技術に適応できずに敗れる」という逆説。

理由はこうだ。

- 成熟企業は、既存顧客にとっての価値を最大化しようとする

- そのため、現在のニーズに最適化された商品・サービスを磨く

- 一方で、新しい市場や価値観(=破壊的イノベーション)は、最初は小さく、収益性も低く、軽視されがち

つまり、「正しい判断」が、「未来にとっての不合理」になるという構造。

これは、企業だけの話ではない。

むしろ、制度に守られ、合意を重んじ、失敗を避けようとする地方自治体、学校、地域社会こそ、じつはこのジレンマの渦中にある。

地域に潜む「ジレンマの構造」

たとえば、こんな判断に出会ったことはないだろうか。

- 高齢者の満足度が高いから、若者向けの事業は後回しに

- 探究学習は理想だが、まずは学力保証を優先

- 移住施策は定住に結びつかないと意味がない

どれも、もっともらしい。

というより、住民や議会、上司に説明するには十分な「正当な判断」だ。現行制度の枠内で、誤りのない努力がなされている。

けれど・・・その判断が続いた先に、未来の担い手がいなくなる、という不合理が待っている。

そして、その“遠い未来”の出来事は、多くの人にとって「自分ごと」にはなりにくい。

自分が責任をもつ範囲外のことだと、どこかで線を引いてしまう。

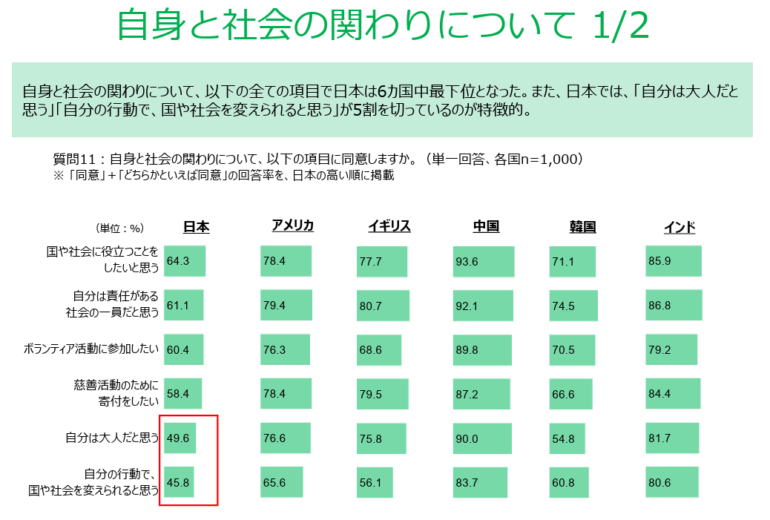

なぜ「社会課題」が自分ごとにならないのか

これは、制度の中で生きる者の宿命なのかもしれない。「今、ここで起きていること」に応える責任は明確でも、

「これから起こるかもしれないこと」に投資する責任は、曖昧で、輪郭がぼやけている。

だから・・

- 福祉は「専門の人」がやること

- 教育は「学校」に任せればいい

- 地域の未来は「行政」が考えること

そんなふうに、社会課題の輪郭が“分業化”されていく。そして、見えない境界線が、私たちと問題とのあいだに横たわる。

イノベーションのジレンマとは、単に組織の意思決定の問題ではない。それは、「変化の責任を、誰が担うのか」という問いを、私たち一人ひとりに投げかけている。

私たちが「制度の外側」を扱おうとする理由

株式会社4DeeRでは、「関係人口」「探究学習」「ポジティブ・シュリンク」などのテーマに取り組んできた。

それらは一見すると、“制度の本流”からは少し外れているように見えるかもしれない。

けれど、そうした外側の実験や実践こそが、「今の制度のままでは、未来は拓けない」という実感を言語化し、可視化し、共有する試みだと思っている。

変化の兆しは、たいてい制度の周縁からやってくる。そして、その兆しは正解ではなく、問いから始まるものなのだと思う。

問いを立て直すということ

変化が必要だ、と言うのは簡単だ。

でも、「何を」「どう」変えるかを話すためには、問いの立て方を変えなければならない。

たとえば、

- 「町内会を活性化するには?」ではなく、

→「町内会という形は、今までと一緒でいいのか?」 - 「どうすれば移住者を定住させられるか?」ではなく、

→「定住しない関わり方もまた、地域の未来を支えるのでは?」 - 「人口減少にどう抗うか?」ではなく、

→「人口が減っても、安心して暮らせるまちはつくれないか?」

こうした問いが、“制度”と“当事者意識”のあいだにある壁を、少しずつ溶かしていく。

正しさの先にある不合理

現場の判断が間違っているわけではない。むしろ、それぞれが精一杯に「今を守る」ための努力をしている。

でも、その正しさが積み重なった結果として、

「未来を失う」という構図があるとしたら、やはり私たちは、その構造自体に目を向けなければならないのではないか。

社会課題が「誰かの問題」ではなく、「私たちの未来」として響いてくるためには、この“見えにくい構造”に言葉を与えることから始めるしかない。

最後に問いを、ひとつだけ

あなたの組織は、「今にとっての正しさ」に、最適化しすぎていませんか?

この問いを、会議室に、教室に、地域の集まりに、そっと考えてほしいと思う。

すぐに答えを出す必要はないし、きっとすぐには答えは出ない。

けれど、その問いの存在が、「次の問い」を呼び起こしていく。

そしてその連なりこそが、ジレンマの構造を揺さぶり、社会課題を「自分ごと」として立ち上げていく力になるはずだ。

コメント