株式会社4DeeRでは、「人と地域をつなぐ学びと体験の場」をテーマに、さまざまな教育・地域活動の展開を考えています。そんな中、私たちが改めて注目しているのが、日本の若者の「社会への無関心」と「社会課題に対する無力感」です。これらの傾向は、単なる世代の気質や個人の意欲の問題ではなく、教育や社会構造に深く根ざした課題です。そして、それに応える鍵のひとつが「探求学習」にあると私たちは考えています。

若者はなぜ社会に関心を持たないのか?

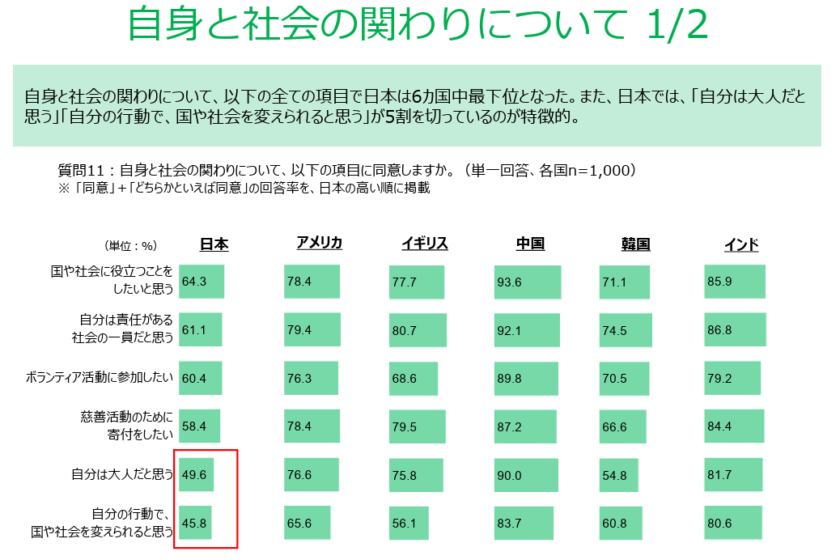

日本財団が実施した「第62回–国や社会に対する意識(6カ国調査)–」(2024年)では、「自分は責任ある社会の一員だと思う」と答えた日本の若者は61.1%。同様の設問に対し、米国では79.4%、中国では92.1%が肯定的に回答しています。また、「自分の行動で国や社会を変えられると思う」と考えている日本の若者は、45.8%を5割を切っており、他国と比べて低い数値です。この調査結果は、日本の若者が社会課題に関心を持ちにくく、かつ「自分にできることがない」と感じている現実を映し出しています。

若者の“関心の低さ”の背景にあるもの

その背景には、複合的な要因が存在します。

- 自己効力感の低さ

若者が「どうせ何も変わらない」と感じてしまうのは、日常の中で自らの行動が結果につながる体験が不足しているからです。 - 知識偏重の教育制度

日本の教育は、長らく「正解のある問いに正しく答える力」を重視してきました。一方で、社会の問題を主体的に捉え、自ら問いを立て、行動し、振り返るといった実践的な学びの機会は限られています。 - 社会との接点の乏しさ

地域社会や社会活動との接点が少ないことも、無関心を加速させる要因です。社会の一員としての実感が持てず、社会課題が「他人ごと」になりやすいのです。

探求学習がひらく、社会とのつながり

こうした状況を変えるために今、教育現場で注目されているのが「探求学習(プロジェクト型学習、PBL)」です。

探求学習は、教科書の知識だけではなく、現実社会の課題を題材に、自分たちで問いを立て、調査・分析・議論・発表・振り返りといったプロセスを通じて学びを深める学習法です。以下のような力を育むとされます:

- 自ら問いを立てる力(クリティカルシンキング)

- 情報を整理・分析する力(リサーチ力)

- 他者と協働する力(コミュニケーション力)

- 解決策を構想・実行する力(創造性と行動力)

探求学習の中で、若者は「自分の意見を持ってもいい」「行動すれば変えられるかもしれない」という感覚を少しずつ育んでいきます。これは、自己効力感の回復であり、「社会を構成する一員」としての自覚を促す大きな一歩です。

4DeeRが目指す“学びの場”とは

私たち4DeeRは、カフェや地域イベント、自然体験や課題解決型ツアーなどを通じて、「探求する学び」の種をまく活動を行っています。正解のない問いを共有し、対話を通じて考えを深め、社会とつながる感覚を得られる場。それこそが、これからの時代に必要な学びのあり方だと考えています。

AIが急速に進化し、社会構造が複雑化する今こそ、若者が「自ら考え、行動し、変えていく力」を育てることが求められています。そのために、私たち大人や地域ができることは何か。探求学習は、教育現場だけでなく、地域や企業、NPOといったあらゆるセクターで実践可能です。

「社会課題は難しい、関係ない」と感じる若者たちが、「関わるって面白い」と思えるように。

知ることで、見える世界が変わり、動くことで、つながる人が増えます。「自分にできることなんてない」と思っていたあのときから、「自分にもできることがあるかもしれない」と思える今へ。

4DeeRは、そんな変化のきっかけを、地域の中で共につくっていきたいと考えています。

コメント